お知らせ

「歯周病菌によるインフルエンザウイルス感染促進」の研究(感染症免疫学講座)が朝日新聞デジタル及び日本歯科新聞に紹介されました!!

◎朝日新聞デジタルの記事(2025年1月15日付)

以下のURLからご覧ください。

https://news.yahoo.co.jp/articles/57121a83618c4b33341cbf56261e088a5324d30b

もしくは(但しこちらは有料記事のため、全文読めません)

https://www.asahi.com/articles/AST1G560WT1GULBH001M.html

◎日本歯科新聞(有料記事のため、購読者のみご覧いただけます)

2025年01月21日号

https://digital-dentalnews.com/000

研究成果のポイント

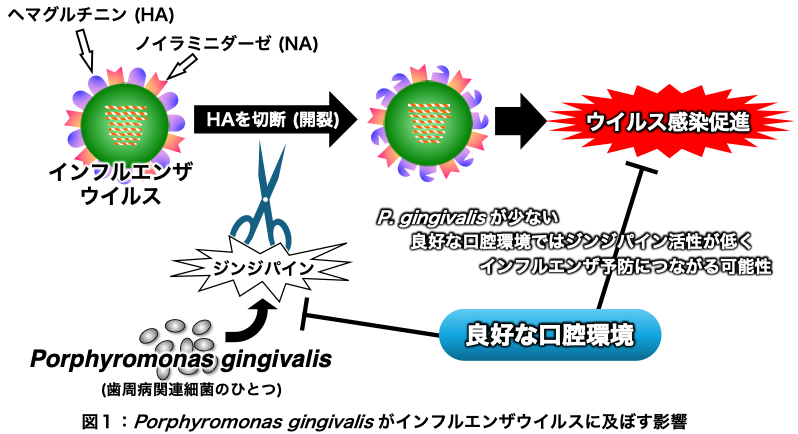

◆歯周病関連細菌Porphyromonas gingivalisが産生するタンパク質分解酵素「ジンジパイン」がインフルエンザウイルスのヘマグルチニンを開裂させ、ウイルスの感染を成立させることを発見しました。

◆歯周病を予防し良好な口腔環境を保つことが、インフルエンザ予防につながる可能性があります。

概要

現在猛威を振るっているインフルエンザは、主に高齢者においてはしばしば重症化し死に至ります。そのため、特に高齢者に対するインフルエンザ予防対策は重要です。

インフルエンザウイルスが宿主細胞へ侵入するには、ウイルス表面にあるヘマグルチニン(HA)が宿主細胞にある受容体(シアル酸)と結合し、ウイルスが宿主細胞内に取り込まれる必要があります。その後、ウイルスと宿主細胞は膜融合しますが、この融合にはHAが前もってタンパク質分解酵素によって切断(開裂)されていることが必須です。HAが開裂することで、インフルエンザウイルスが宿主細胞に初めて感染できるようになるため、HAの開裂は感染の成立において最重要です。この開裂においてインフルエンザウイルスは、主に宿主細胞由来のタンパク質分解酵素を利用しますが、黄色ブドウ球菌が分泌するタンパク質分解酵素も同じ働きをすることが知られており、細菌由来のタンパク質分解酵素もインフルエンザの感染に関与している可能性があります。

日本大学歯学部 感染症免疫学講座 神尾宜昌 准教授、今井健一 教授らの研究チームは、歯周病など口腔環境が不良な方に多く認められる細菌Porphyromonas gingivalis(歯周病関連細菌)が産生するタンパク質分解酵素「ジンジパイン」がHAを開裂させ、インフルエンザウイルスの感染を促進させることを世界で初めて明らかにしました(図1)。この研究成果は、良好な口腔環境を保つことが、インフルエンザの予防につながる可能性を示唆しています。

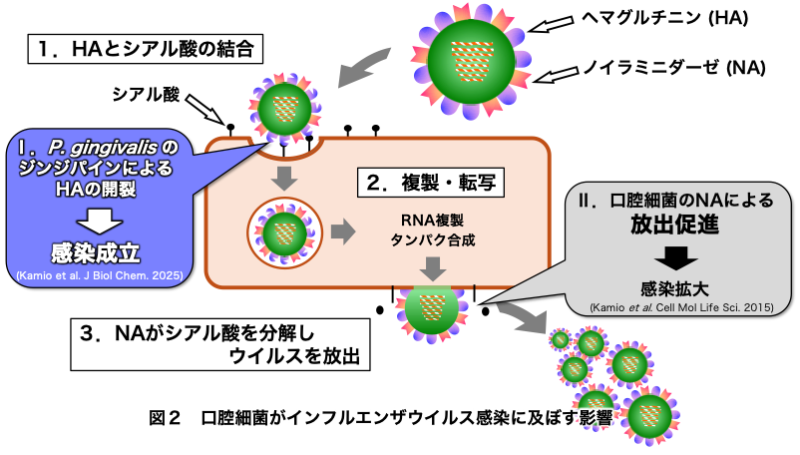

本研究チームによる今回と2015年の研究成果により、口腔細菌がインフルエンザウイルスの感染過程における「侵入」と「放出」という2つの重要なステップにおいて、以下の作用によりインフルエンザウイルス感染を促進している可能性があります(図2)。

Ⅰ.歯周病関連細菌P. gingivalisのジンジパインがインフルエンザウイルスのHAを開裂させることでウイルス感染を成立させる

Ⅱ.口腔細菌(Streptococcus oralis)由来のNAがウイルスNAと共に働くことでウイルスの放出を促進する

これらの研究成果は、不良な口腔環境がインフルエンザの発症や重症化に関わっていることを示唆しています。また、不良な口腔環境は誤嚥性肺炎の原因となり、インフルエンザ罹患後の二次性細菌性肺炎を引き起こす結果、インフルエンザが重症化しやすくなります。

したがって、健康な口腔環境を維持することは、歯周病のみならずインフルエンザや誤嚥性肺炎予防のためにも重要です。

詳細は論文、もしくは添付PDFをご覧ください。

論文情報

掲載誌:Journal of Biological Chemistry

タイトル:Porphyromonas gingivalis gingipain potentially activates influenza A virus infectivity through proteolytic cleavage of viral hemagglutinin

著 者:Noriaki Kamio, Marni E. Cueno, Asako Takagi, Kenichi Imai

DOI: 10.1016/j.jbc.2025.108166

URL: https://www.jbc.org/article/S0021-9258(25)00013-4/fulltext