推薦図書 by教員

2025年度 推薦図書

2025年度 推薦図書

ごきげんになる技術 : キャリアも人間関係も好転する、ブレないメンタルの整え方

佐久間宣行(集英社・2024)

| 蔵書検索 | |

|---|---|

| 推薦者 | 推薦者 西尾 健介 助教(補綴Ⅰ) |

皆さんは、佐久間宣行さんをご存知でしょうか?

以前には、本学の「理事長・学長セレクト講座」にもご登壇いただいたことがあります。佐久間さんは、かつてテレビ局に勤務されていましたが、現在はフリーのプロデューサーとして、皆さんもよくご存じのコンテンツを数多く手がけていらっしゃいます。

そう聞くと、特別な感性や才能を持った方のように思われるかもしれませんが、実は私たちと同じような悩みを抱えていることに驚かされます。

本書では、佐久間さんの仕事に対するマインドセットがまとめられており、職種が異なる私たちにも役に立つ情報が満載です。「メンタルをすり減らさずに生きるための視点」が詰まった本書を、ぜひ手に取ってみてください。

2025年度 推薦図書

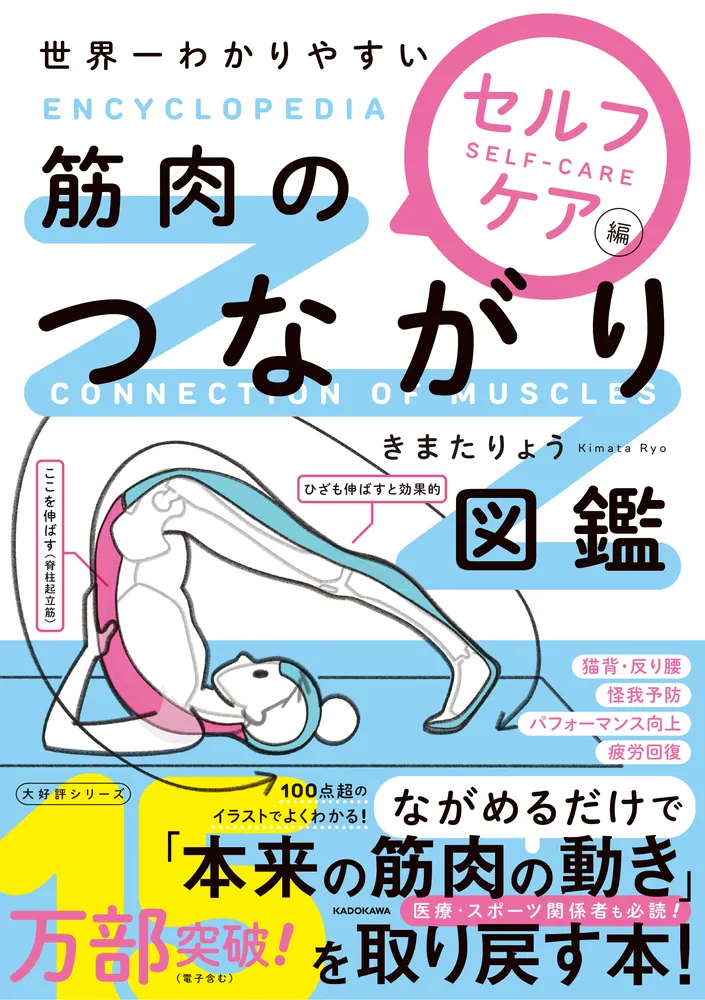

世界一わかりやすい 筋肉のつながり図鑑 セルフケア編

まきた りょう(株式会社KADOKAWA・2024)

| 蔵書検索 | |

|---|---|

| 推薦者 | 好士 亮介 専任講師(医療人間科学) |

不摂生な生活を反省し、健康のため運動しよう!早速、筋トレやストレッチをやってみると... 正しいやり方が分からない!

調べてみると、「どこの筋肉をどのように使っているかを意識する」ことが必ず書いてある。でも残念ながら筋肉の知識が失われている(学生時代、あれだけ勉強したのに...)。かと言って、教科書や専門書は敷居が高い。

そんな時に読んで欲しい本です。

筋肉同士の連動や身体の動きと筋肉の関係が分かりやすく解説してあります。「セルフケア編」もあるので解剖学的な理解を深めながら実践できます。筋肉のつながりのイメージを膨らませて、効果的なエクササイズを行い、健康を手に入れてみませんか?

2025年度 推薦図書

世界一わかりやすい 筋肉のつながり図鑑

まきた りょう(株式会社KADOKAWA・2023)

| 蔵書検索 | |

|---|---|

| 推薦者 | 好士 亮介 専任講師(医療人間科学) |

不摂生な生活を反省し、健康のため運動しよう!早速、 筋トレやストレッチをやってみると... 正しいやり方が分からない !

調べてみると、「どこの筋肉をどのように使っているかを意識する」ことが必ず書いてある。でも残念ながら筋肉の知識が失われている(学生時代、あれだけ勉強したのに...)。かと言って、教科書や専門書は敷居が高い。

そんな時に読んで欲しい本です。

筋肉同士の連動や身体の動きと筋肉の関係が分かりやすく解説してあります。「セルフケア編」もあるので解剖学的な理解を深めながら実践できます。筋肉のつながりのイメージを膨らませて、効果的なエクササイズを行い 、健康を手に入れてみませんか?

2025年度 推薦図書

このオムライスに、付加価値をつけてください

柿内 尚文(ポプラ社・2025)

| 蔵書検索 | |

|---|---|

| 推薦者 | 好士 亮介 専任講師(医療人間科学) |

世の中には似た商品やサービスがありますが、人気には差が出ます。また同じように続けていても、いつの間にか廃れていくことがあります。

何故このような違いが出てくるのでしょうか?

その理由の一つとして挙げられるのが「付加価値」です。付加価値を作り、それをしっかりと伝えられているか否かで変わってきます。これは商品やサービスに限らず、人にも当てはまります。自分の「付加価値」は自分の強みにも繋がるのです。

自分の「付加価値」を見つけて、ちょっとポジティブになってみませんか?